949

2015-01-14

编号:SH00063

篇名:纳米银对黄瓜和小麦的毒性效应研究(英文)

作者: Di CUI; Peng ZHANG; Yu-hui MA; Xiao HE; Yuan-yuan LI; Yue-ch

关键词: 纳米银; 银离子; 黄瓜; 小麦; 植物毒性;

机构: Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety, Key Laboratory of Nuclear Rad

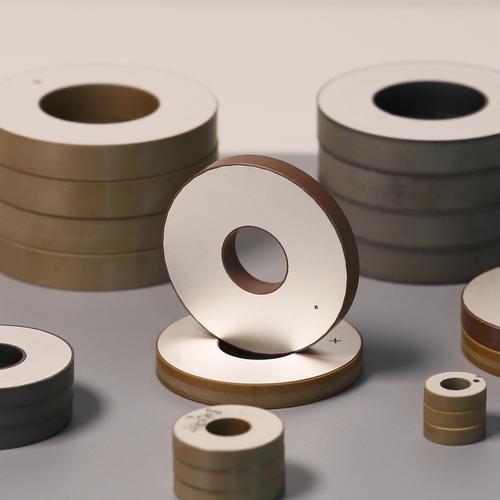

摘要: 研究目的:研究纳米银对黄瓜和小麦的毒性及在植物中的转运和分布,探讨其毒性机制,为纳米银的环境风险评估提供科学依据。创新要点:1.选取单子叶和双子叶植物为对象,比较研究纳米银对其萌发阶段和生长阶段的毒性效应及其影响因素;2.多数研究中的纳米银均有表面修饰,本研究选择无表面修饰的纳米银材料,排除表面活性剂的干扰因素;3.以络合剂半胱氨酸掩蔽解离出的银离子,探讨纳米银颗粒对植物毒性的贡献。研究方法:通过植物根长(图2)和生物量(图3)分别评价萌发和生长阶段纳米银的植物毒性。利用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定植物组织银元素的含量(图7)。通过组织切片,利用透射电镜(TEM)观察植物根中银的微观分布(图6)。通过在暴露介质中添加半胱氨酸掩蔽银离子来评价纳米银颗粒对植物毒性的贡献(图3和5)。重要结论:在较高暴露浓度情况下,纳米银和银离子对小麦和黄瓜都具有明显的毒性。但当纳米银浓度低于200 mg/L,银离子浓度低于5 mg/L时,两者均能促进黄瓜根系的生长。两种植物在营养生长阶段比萌发阶段对纳米银的毒性更敏感。纳米银暴露后,银首先积聚于植物的根,然后被转移到地上部。为评价纳米银释放的银离子的作用,我们测定了暴露后介质中银离子的浓度。在种子萌发阶段,黄瓜和小麦的暴露液中约0.03%和0.01%的纳米银溶解,而在营养生长阶段,溶解的纳米银达到0.17%和0.06%。半胱氨酸作为银离子的强络合剂,能够彻底消除纳米银对黄瓜和小麦的作用,说明纳米银的植物效应可能来自于其释放的银离子。

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。