83

2025-05-09

来源:-

要实现对多孔碳材料的精准表征,首先必须深入理解其独特的结构与性能特征。多孔碳材料的复杂性主要体现在以下几个方面:其一,其孔隙结构具有高度多样性,包括微孔、介孔和大孔的多级分布;其二,其高比表面积为反应提供了丰富的活性位点;其三,表面化学性质的差异性(如杂原子掺杂和官能团修饰)进一步增加了材料性能的调控维度。这些特性使得多孔碳材料的表征不仅依赖于高精度的实验技术(如气体吸附、X射线衍射、电子显微镜等),还需要科学的理论模型作为支撑,包括等温线类型分析、比表面积选点方法(如BET法)以及孔径分布分析方法(如DFT模型或BJH法)等。只有将实验数据与理论模型有机结合,才能全面、准确地揭示多孔碳材料的结构-性能关系,为其应用提供科学依据。

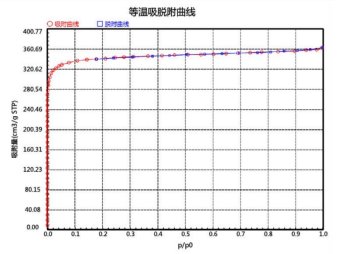

典型多孔材料I型等温线

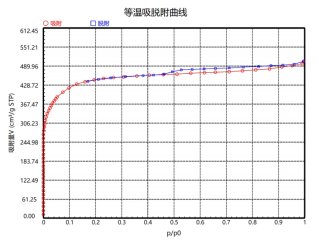

具有H4型回滞环的典型等温线

在进行微孔分析时,需特别关注低压区(P/P0<0.01)的数据采集精度。为确保实验结果的可靠性,建议实验系统配备涡轮分子泵以提供超高真空环境,同时使用高精度压力传感器(如1 Torr或0.1 Torr量程)。此外,还需注意仪器的校准和背景扣除,以消除系统误差对微孔分析结果的影响。

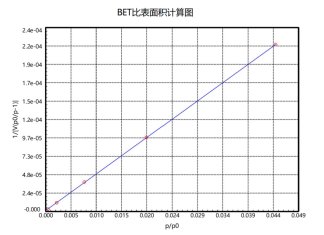

在材料分析中,针对微孔碳和介孔碳的BET比表面积测试,需特别注意选点范围和数据处理的科学性,以确保分析结果的准确性和可靠性。由于微孔碳的吸附特性,其BET线性区可能偏离标准范围(0.05 - 0.3 P/P0)。为保障分析结果的可靠性,需调整选点范围,确保满足以下条件:1. C值(BET常数)大于0,以保证吸附过程以物理吸附为主;2. 线性回归因子处于0.999到1之间,以保证数据的线性相关性。若直接采用标准选点范围可能导致比表面积计算值偏离真实值,因此需根据材料的吸附特性灵活调整选点区间。而对于介孔碳,BET法适用性较好,但在数据采集和分析时需特别注意滞后环区域的影响。滞后环区域(通常出现在相对压力P/P0约为0.4-0.8之间)反映了毛细凝聚现象,若在此区域选取数据点,可能导致比表面积计算结果出现偏差。因此,应避免在滞后环区域选点,以准确反映材料的真实特性。

BET比表面积计算图

2.3 孔径分析方法

在我们用氮气在液氮温度下对多孔碳材料进行孔径分析时候,常见的孔径分析方法包括HK法,SF法,BJH法以及DFT法等,每一种孔计算模型都有自己的适用范围,要根据模型建立的条件选择与实验匹配的分析方法,这样才能确保分析结果的准确性和可靠性。

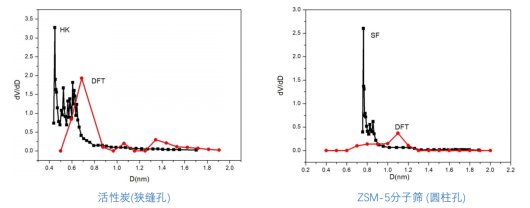

在微孔分析中,HK法主要用于微孔(孔径<2 nm)分析,其理论假设基于狭缝状微孔内的吸附势场,能够较好地契合碳材料中常见的狭缝形微孔结构,适用于活性炭、石墨烯基多孔碳等以狭缝孔为主的材料。而另一个经常提到的SF法则更适合沸石分子筛内的圆柱孔内的吸附情况。沸石分子筛具有规则的晶体结构,内部存在大量均匀分布的圆柱状微孔,SF 法正是基于这样的结构特点构建理论模型。

在介孔分析中,BJH法(Barrett-Joyner-Halenda法)是研究者常用的方法之一,但其应用存在一定的限制和注意事项:主要适用于氮气吸附条件下的介孔与大孔分析。并且在实际分析时,BJH法的分析结果依赖于所选用的吸附支或脱附支数据,而两者反映的物理过程不同。由于吸附支和脱附支所反映的物理过程存在差异,所以基于两者得到的分析结果往往会有所不同。吸附支:反映毛细凝聚过程,通常适用于开孔结构的分析。脱附支:反映毛细蒸发过程,通常适用于瓶颈孔或墨水瓶孔结构的分析。

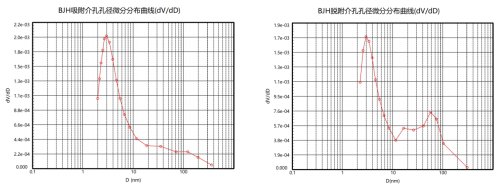

如下图展示的便是同一材料分别采用吸附支和脱附支进行 BJH 法分析后呈现出的不同结果。

BJH吸附与脱附的孔径微分分布曲线

DFT法与HK法、SF法分析对比

综上所述,本文系统总结了多孔碳材料在比表面积计算和孔径分析中的关键注意事项及常用方法。通过合理运用BET法、Langmuir法、HK法、SF法、BJH法以及DFT法(如NLDFT、QSDFT)等分析手段,并结合吸附质选择、预处理条件优化、低压区数据采集等实验策略,能够精准解析多孔碳材料复杂的孔结构特征,为其在储能、催化、吸附分离等领域的应用提供可靠的数据支撑。

在后续的文章系列中,我们将深入探讨多孔碳材料在具体应用场景中的性能表现,并结合文献数据详细解读其结构与性能之间的构效关系。通过理论与实践的紧密结合,我们希望能够助力广大研究者更全面、深入地理解多孔碳材料的特性,推动其在新能源、环境治理、催化化学等领域的创新应用与发展。

[1] Lawrence, Mike, and Yunhong Jiang. "Porosity, pore size distribution, micro-structure." Bio-aggregates based building materials: state-of-the-art report of the RILEM technical committee 236-BBM (2017): 39-71.

[2] McEnaney, Brian. "Adsorption and structure in microporous carbons." Carbon 26.3 (1988): 267-274.

[3] Liu, Yu, Xiaomin Xu, and Zongping Shao. "Metal-organic frameworks derived porous carbon, metal oxides and metal sulfides-based compounds for supercapacitors application."Energy Storage Materials 26 (2020): 1-22.

[4] Bao, Lixia, Peifeng Gao, and Shaochun Peng. "Analysis method of pore size distribution of porous materials."Mater. Sci 10 (2020): 95-103.

[5] Bardestani, Raoof, Gregory S. Patience, and Serge Kaliaguine. "Experimental methods in chemical engineering: specific surface area and pore size distribution measurements—BET, BJH, and DFT."The Canadian Journal of Chemical Engineering 97.11 (2019): 2781-2791.

精微高博(JWGB)作为国家级科技仪器领域的领军企业。同时下属了Altamira Instruments(美国)、RUBOLAB GmbH (德国)、Instrument Specialists(ISI)三个海外全资子公司。精微高博(JWGB)旨在推动科技进步,提升实验室工作效率,解决各种分析领域的挑战。

精微高博(JWGB)是专注于比表面积及孔径分析仪、多组分竞争分析仪、化学吸附仪、重量法吸附仪、变温变压吸附仪、高压吸附仪、压汞仪等吸附类仪器,以及微反评价装置、真密度仪、磁悬浮天平、热重分析仪、X射线衍射仪等高端分析仪器的研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。