应用

应用

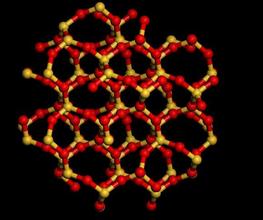

利用异喹啉类生物碱小分子化合物与腺嘌呤(A碱基)在酸性条件结合力下降的特点,以具有良好生物相容性、DNA酶切保护性以及易于生物修饰的二氧化硅纳米颗粒为载体,发展了一种基于聚A链(Poly(A))/二氧化硅纳米颗粒(Poly(A)/SiNPs)的pH可控释放抗肿瘤药物体系.在该体系中,选择了甲氧檗因(coralyne)作为药物模式分子,通过共价修饰方法在二氧化硅纳米颗粒表面修饰Poly(A),获得Poly(A)/SiNPs颗粒,通过A碱基-甲氧檗因-A碱基结合方式构建了甲氧檗因载药体系.采用琼脂糖凝胶电泳、透射电子显微镜以及荧光光谱等方法对载药体系进行了表征,考察了载药体系的稳定性和在不同pH缓冲液中的释放情况,并采用激光共聚焦成像技术和MTT方法分别考察了该体系在Hela细胞内的定位以及杀伤效果.结果表明:Poly(A)被成功修饰在二氧化硅纳米颗粒上后能很好地与甲氧檗因结合,构建甲氧檗因载药体系,该体系在中性条件具有较好的稳定性,而在酸性条件下(pH<6),由于甲氧檗因与A碱基的结合力减弱而被释放出来,实现pH的控制释放.细胞成像结果显示,该载药体系能被细胞内吞并聚集于溶酶体内,通过利用溶酶体的酸性环境释放药物,实现了对肿瘤细胞的杀伤.该体系较好地实现了甲氧檗因抗肿瘤药物的装载和释放,为发展这一类抗肿瘤药物的载体提供了新方法. ...

应用

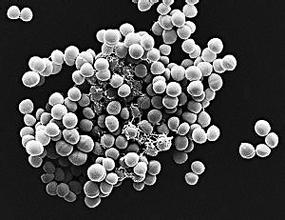

目的探究可吸入纳米细颗粒物对人体表面正常菌群的生物活性效应。方法将表皮葡萄球菌悬液分别加入含终浓度为0(对照)~400μg/ml微米和纳米二氧化硅的培养基培养4、24和48 h。测定表皮葡萄球菌的存活率、形态、膜通透性变化,同时对作用前、后的微米和纳米二氧化硅进行红外光谱分析。结果在50~400μg/ml二氧化硅暴露范围内,微米和纳米二氧化硅暴露表皮葡萄球菌的存活率均呈下降趋势,与对照组比较,纳米二氧化硅暴露组细菌存活率降低有统计学意义(P<0.05);微米二氧化硅对表皮葡萄球菌存活率的抑制无统计学意义;400μg/ml纳米二氧化硅暴露组细菌数目减少,菌体皱缩,400μg/ml微米二氧化硅暴露组菌体轻微凹陷。随着暴露剂量和时间的增加,微米和纳米二氧化硅暴露表皮葡萄球菌培养液中Ca2+和K+浓度均呈上升趋势。与微米二氧化硅暴露组比较,大于100μg/ml纳米二氧化硅组培养液中K+浓度较高,差异具有统计学意义(P<0.05),Ca2+浓度的升高仅在400μg/ml组有统计学意义(P<0.05)。红外光谱分析表明表皮葡萄球菌与微米和纳米二氧化硅作用后均有新峰出现,分别位于波数2 961 cm-1、2 929 cm-1、1 545 cm-1和1 452 cm-1、1 401 cm-1。结论纳米二氧化硅抑制表皮葡萄球菌的作用强于微米二氧化硅,纳米和微米二氧化硅暴露同表皮葡萄球菌均存在界面作用效应。...

应用

应用

Copyright©2002-2025 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved